■从“回归一个品牌”到“裂变”

如果多品牌战略在产品定位、技术支撑、品牌文化未有明显的差异性,那各品牌之间便可能出现内耗,这一教训在燃油车时代屡见不鲜。

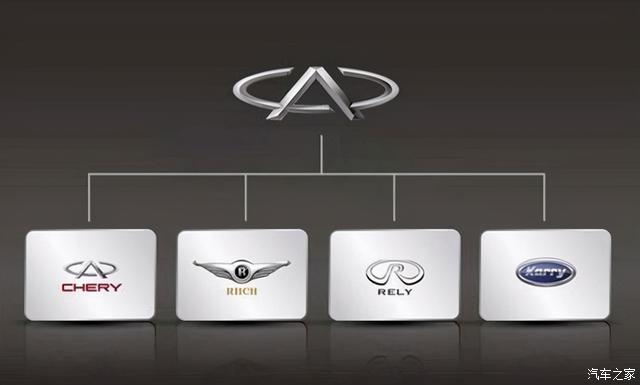

最早开始奠定“多生孩子好打架”想法的是尹同跃。奇瑞汽车早年推出过开瑞、奇瑞、威麟和瑞麒;随后,吉利的全球鹰、帝豪、上海英伦三大子品牌相继出现;即便是技术实力明显逊色的众泰汽车,也曾接连孵化出汉腾、君马等品牌。

其缘由不只是企业要盘活自己多个基地、激活自己旗下的各个团队,还有个大背景是,当时中国汽车市场(燃油车)处在高速增长的时期,新增的消费需求,需要用不同的品牌去满足,同时承载中国汽车厂商冲击高端的梦想。

但两三年后,奇瑞和吉利均发现,由于分散了太多精力和资源,无论在整体销量,还是集团盈利方面,两者都出现较为明显的下滑。

尹同跃在反思奇瑞多品牌战略失误的时候,承认“不够冷静,犯了贪大求全、急于求成的错误,过于追求速度和销量了”。

只不过相比奇瑞,吉利更幸运,其通过“蛇吞象”壮大自己,并在这种四向出击中,通过试错找到了比较合适的路线。

在安聪慧负责的帝豪EC7获得了市场认可后,吉利就迅速扶正了它,也才有了后来吉利在燃油车(先是轿车,后是SUV)上的崛起,并进入自主品牌头部阵营。

这样的打法让吉利尝到了甜头。对于中国车企而言,市场的窗口期就那么短短的几年,在自身技术、资源、管理等方面处于有限的阶段,推出多品牌抢占市场,不失为一个好的方法。

现在的智能电动汽车同样如此,市场需求巨大,大家都需要找到机会,因此试一试新品牌,未尝不可。

当年选择“回归一个品牌”的吉利也不再“断舍离”,又回到了多品牌发展的路上。自2017年吉利将Polestar极星从沃尔沃中独立后,吉利于2019年成立几何汽车、吉利戴姆勒Smart电动车,2020年宣布孵化出枫叶汽车品牌。

但吉利旗下的电动车大多表现平平。早在2015年,李书福就高调宣布了“蓝色吉利行动”,要在2020年实现新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上。而结果是,吉利新能源汽车销量占比从来没超过10%,2021年全年只占2.5%。

李书福在谈到“行动”失败时称:“这不是战略方向错误,也不是战略执行失败,而是历史时机没有成熟,外部战略条件没有形成。”

如今,新能源汽车进入爆发式增长,以蔚小理为代表的新势力纷纷完成了0到1的验证期,目前正逐步进入1-10的成长期。而中国传统车企的做法,更像是想在保留既有资产的同时,一步跨入1-10的增长期。

多品牌一度被中国车企视为壮大自己的一剂良药。上汽计划到2025年,在全球实现新能源汽车销量超过270万辆。而吉利汽车则计划到2025年,销量达到365万辆,其中智能电动汽车占比超过30%,也就是超过109万辆。

吉利又调整战略,推出了极氪这一全新品牌,并在纯电架构研发上选择了一个规模效应更突出的纯电架构――SEA浩瀚架构,4年时间投入了180亿元。

一个品牌承载不了这么多的产品,为了分摊成本,吉利采取的办法,是让更多品牌使用SEA架构,包括几何、沃尔沃、领克、Smart等,同时也利用SEA的技术优势和其他品牌提供技术支持或代工服务,比如集度、富士康、FF等。

只不过,从极氪发布至今,短短一年时间,舆论风波就从未停止过。不禁想起李想说过的一句话,“任何企业面向一个全新的生产力和生产关系,都不可能跳过从0到1的阶段。”

有不少业内观点是,如果没有升级的思考,开新品牌一定不是解决现有品牌增长问题的办法。另一方面,如果某些品牌难以实现规模效应,就没有必要再以独立品牌的身份存在。

■靠“赛马机制”抢占先机?

“天下大势,分久必合,合久必分。”

在所有中国传统车企转型中,长城汽车是最早谈聚焦的,但顶着2025年销400万辆的压力,现在已基本放弃了“专注”,新品牌多如牛毛。最近,长城也在官方网站上暴露出了一个代号为“BC”的品牌,与其他五个品牌并列。

在这五个品牌中,欧拉、长城皮卡因新能源、车身形式维度上有明显品类区隔外,哈弗、魏牌、坦克可以理解成在SUV这个大细分市场中,从价格、功能等维度做再细分后,形成的品牌。

近期,长城在欧拉、长城皮卡、坦克等品牌上的大卖,让其在各种宣传里都强调“品类细分”理念。这一些细分品牌的成功,实际上是冲击了一些有历史、有积淀、集约化的固有品牌观念。

“奔驰的品牌未见得在新时代会强于特斯拉,坦克品牌未见得在新时代会弱于北京越野,关键已经不是品牌自身的逻辑,而是市场的逻辑。”业内人士对此感慨到。

不过,随着各品牌业务的独立发展,长城汽车各个品牌是否还能如现在这般做到各品牌区隔清晰或有不确定因素。如要深究起来,魏牌、沙龙、欧拉,乃至未来的BC品牌,都会在智能电动领域上产生重叠。

最让人担心的是,步伐迈得太快,在消化产能的目标下盲目进行多品牌运作,便会容易陷入了多品牌发展的陷阱。

眼下,在多品牌战略的路上,中国车企们多半走得如履薄冰。而随着华为、阿里、百度为代表的互联网巨头躬身造车,车企的“多生孩子好打架”逻辑,更是有了“赛马机制”的味儿。

除了智己和飞凡的“左右互搏”,不久前,华为赛力斯就摇身一变,成为了问界M5。当时有业内人士认为,华为已把重心转移到新上市的车型问界M5,停掉SF5在某种意义上是及时止损。

但在赛力斯SF5车主的投诉施压下,官方不得不向外宣布,赛力斯和问界是作为两个品牌独立并行发展。如今两品牌并存,营销理念雷同,资源又如何分配,至今未有一个统一的说辞。

汽车产业是典型的技术密集型和资金密集型的重资产制造业,互联网的“赛马机制”到底适不适合汽车行业?在智能电动车的风口下,很难得出一个明确的结论,但公开数据显示,近几年中国车企的单车利润正逐年下滑,资源的分散也是一种风险。

车企要发展,在变革中遇到问题和解决问题是常态。智能电动汽车是快速成长中的产物,车企在变革中往往会遇到组织架构体系不完善、历经了一定磨合的优秀人才紧缺的局面。

如果车企的主品牌还有很多坑要填,贸然去开新战场,可能品牌知名度不仅打不出去,还容易“赔了夫人又折兵”。