近几年,车企之间的竞争愈发激烈,产品需要不断更新迭代,车企之所以召回可能是在设计、制造、装配等环节出现漏洞。对于发动机系,召回的原因主要有三个。一是供应商提供的零部件与设计参数不符;二是零部件的耐用度和强度不满足测试要求,需要更换满足条件的零部件;三是本身的设计缺陷,由于数据不够全面,发动机机油增多、ECU控制异常等问题会偶尔发生。这三个问题中,前两个问题通过召回便能解决,而发动机本身的设计缺陷存在问题,可能需要更换发动机才能改善,其他解决方案大部分是治标不治本。

在2021年国内乘用车召回榜单的前十名中,德系品牌共有四个上榜,自主品牌有两个上榜,日系、美系、韩系次之。和消费者的刻板印象不同,一向被认为制造工艺精良的德系车型,却成为2021年召回数量最多的车型。

随着智能化、网联化的发展,越来越多车企在车机系统方面下功夫,不过由于需求的增多和技术的多层迭代,通信模块软件设计问题的出现也逐渐增多,大部分问题都可以通过OTA升级来解决。不过,如果出现影响到驾驶安全的电子电器问题,诸如辅助驾驶系统、主动刹车等功能的失效,在轱辘哥看来这是车企不负责任的表现。功能可以迭代升级,但安全问题不能儿戏。

排放召回情况不可忽视

2021年7月1日,《机动车排放召回管理规定》正式实施,针对部分车型的曲轴箱强制通风装置、还原剂储液箱、三元催化反应器等重点排放零部件加强监管。

排放标准日益严苛,部分车企为了推出满足排放标准的产品,可能会针对产品的排放系统“做手脚”。车企也逐渐意识到这个问题,截止到2021年12月31日,针对排放危害共召回了143.9万辆汽车。

未来,针对机动车排放将会加大召回监管力度,同时还以新能源智能网联汽车、商用车等为重点,同时还会推动产品安全监管创新,加强汽车OTA技术的召回监管,启动沙盒监管制度试点。所谓的“沙盒监管制度”,就是针对范围内的企业采取包容审慎的监管措施,并杜绝将问题扩散到范围外,并且全过程都接受监督,从而确保测试的安全性。这也就意味着,我们未来买到的汽车产品,基本上都是符合排放规则的。

新能源汽车质量堪忧?

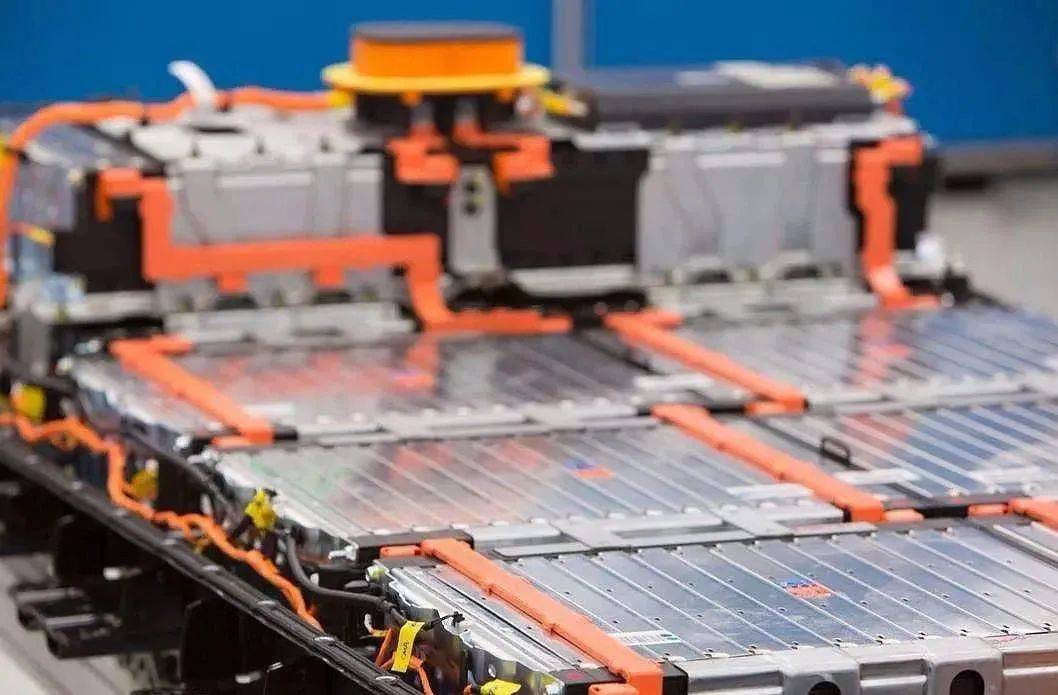

除此之外,有一项数据也值得关注。在去年召回的232次汽车事件中,涉及新能源汽车的共有59次,累计涉及车辆为83万辆,占据总召回量的9.5%,召回次数和召回数量比2020年增长了31.1%和75.9%。如此“恐怖”的增长态势,是不是说明新能源汽车质量堪忧?

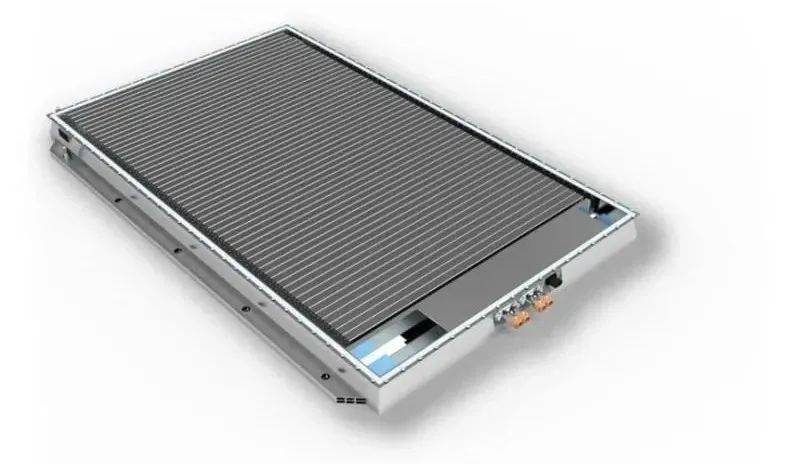

要知道,2021年新能源汽车的累计销量为352.1万辆,相比过去几年有了不错的发展,保有量本身与召回量呈正相关。不过,新能源汽车逐渐被消费者接受,但“三电”技术还处于起步阶段。据了解,在2021年收到的新能源汽车缺陷线索报告中,有52.5%的缺陷线索源自动力电池、电机和电控系统问题。

另外,新能源汽车起火绝大部分是由于“三电”系统,尤其是新能源汽车中应用最为广泛的锂电池,由于其性质活泼,当动力电池发生内部或者外部短路后,短时间内电池释放出大量热量。加上电池本身的化学性,新能源汽车起火后很难被扑灭。

现在有很多车企采用相应措施来保障新能源汽车的安全,比如比亚迪推出的不怕“针刺试验”的刀片电池,广汽埃安的“弹匣电池”等等,随着安全性更高的动力电池推出,消费者自然对新能源汽车更加放心。

企业出错其实是难以避免的,消费者都不希望自己买到的产品出现问题,但一旦出现问题,消费者更加看重企业处理问题的态度。如果企业只是用一个简单的理由搪塞过去,或者玩“文字游戏”,必然会受到消费者的唾弃。该赔偿就赔偿,该召回就召回,切实维护用户的利益才能将车企带来的负面影响降到最低。